Atos dos trabalhadores contra as altas taxas de juros da economia brasileira aconteceram nesta terça-feira, 20, dia em que começa a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) para definir a taxa básica de juros, a Selic.

No dia 21, quarta-feira, o Copom bate o martelo sobre qual será a taxa praticada. Nesse dia dirigentes sindicais vão à Brasília na quarta-feira se encontrar com membros da Frente Parlamentar Mista, no Congresso Nacional.

O BC mantém a taxa em 13,75% de agosto do ano passado e, de acordo com o último boletim Focus, publicado no início da semana passada, a estimativa é de que o BC mantenha a taxa neste patamar abusivo. O juro real mais elevado do mundo.

Jornada de lutas

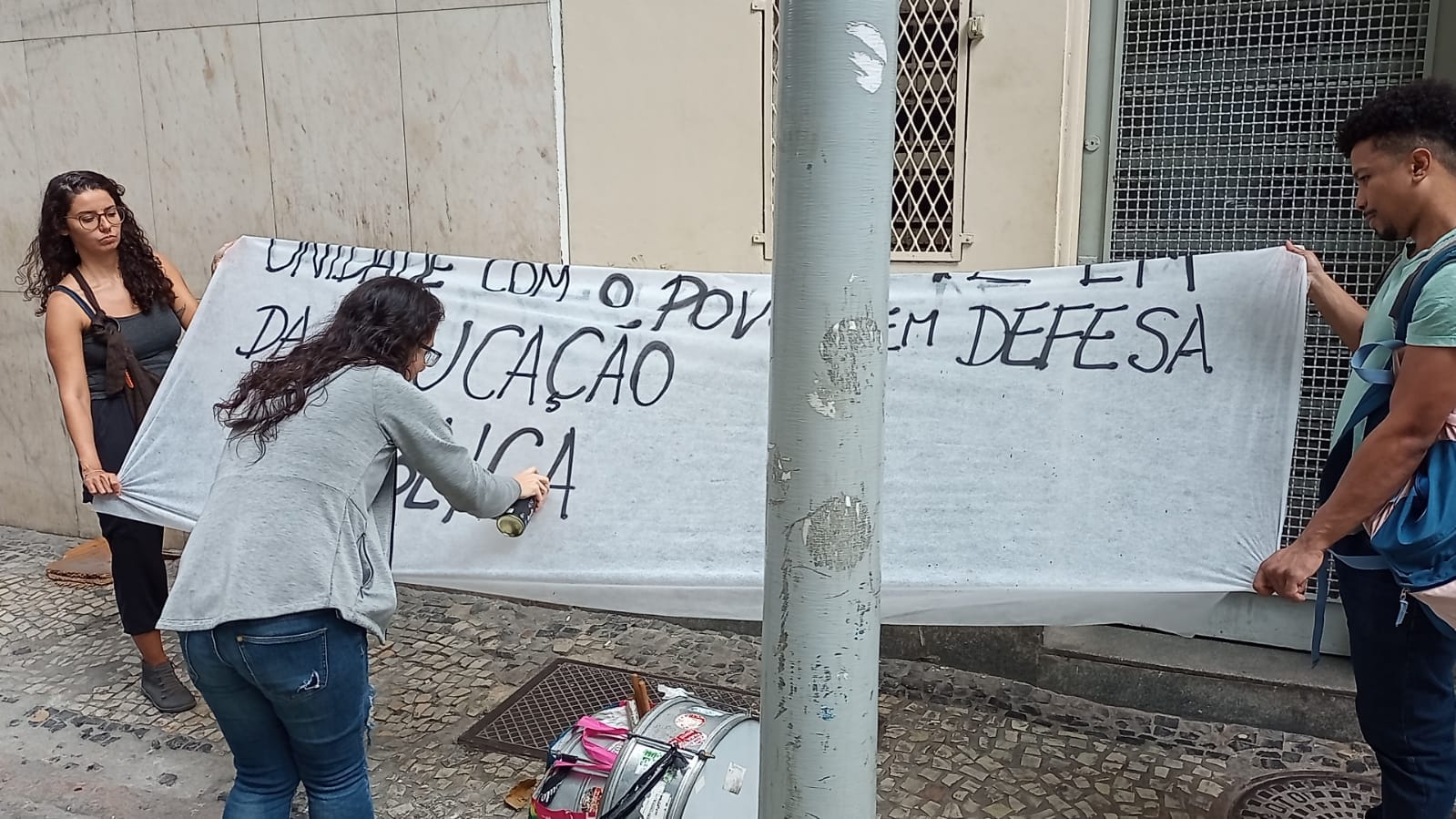

As manifestações, que fazem parte da Jornada de Lutas contra os Juros Altos, ocorrem em frente às sedes do BC e locais de grande circulação. O objetivo é pressionar Roberto Campos Neto, presidente da autoridade monetária, a parar de boicotar o Brasil e reduzir a taxa de juros que, nos patamares atuais, tem travado a economia.

Os protestos são organizados pela CUT e outras centrais, como Força Sindical, CTB, UGT, CSB, NCST, CSP Conlutas, Intersindical e A Pública. Também estão mobilizadas entidades sindicais, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), além de movimentos sociais.

Protesto no Rio

Por Imprensa SeebRio

No Rio de Janeiro, o protesto aconteceu desde às 11h, em frente ao prédio do Banco Central, na Avenida Presidente Vargas, no Centro da Cidade.

“Hoje, um trabalhador que compra um carro para trabalhar de Uber ao final do financiamento paga o valor do produto e mais metade do valor do veículo por causa dos juros. Quando compra uma casa própria, ao final do empréstimo bancário paga três vezes o valor do imóvel”, criticou o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio, José Ferreira, lembrando que os dois casos foram citados em alegorias na passeata dos trabalhadores de São Paulo, na semana passada.

“O ciclo da economia precisa voltar. A gente vê quantas lojas fechadas nas cidades. O único comércio que ainda cresce são as farmácias, porque a sociedade brasileira está adoecida pela miséria, pela fome, pela exploração e pelo estresse. Nossa luta é em favor de toda a sociedade contra os especulados e o sistema financeiro que só vivem dos lucros. Queremos mais empregos, mais direitos e mais renda. Para isso, é preciso que o BC baixe os juros. Fora Campos Neto”, disse Zé Ferreira.

Juros e reforma tributária

A presidenta da Federa RJ (Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores no Ramo Financeiro do Rio de Janeiro), Adriana Nalesso, também criticou a política de juros da direção do BC e destacou a importância da reforma tributária para o Brasil garantir uma sociedade justa.

“Este ato é em apoio a uma proposta de política econômica que venceu as eleições nas urnas. E o Campos Neto, de forma ‘autônoma’, define as altas de juros travando o crescimento da economia. Outro debate importante é realizarmos uma reforma tributária, que está sendo debatida no Congresso Nacional, para acabar com as distorções em nosso país. Nós temos uma carga tributária regressiva em que os trabalhadores e os mais pobres são os mais penalizados, porque a tributação é no salário do trabalhador e no consumo. É fundamental mudar esta lógica e tributar as grandes fortunas, os grandes latifundiários e todos aqueles que podem e devem pagar mais impostos”, disse Adriana, citando como exemplo da injustiça no país, o fato de um motorista de Uber pagar o IPVA anualmente e proprietários de iate e de jet ski não pagarem nada.

Sabotagem política

O vice-presidente da Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) Vinícius Assumpção disse que a expressão que sintetiza os protestos nacionais contra os juros é “sabotagem”, lembrando que a autonomia do BC foi aprovada pelo governo anterior e Campos Neto, que é bolsonarista e fez campanha pela reeleição do ex-presidente, está sabotando os esforços do governo Lula, que tem feito a sua parte, tomando medidas que apontam para a redução da inflação e a retomada do crescimento econômico.

“Não será possível retomar o desenvolvimento, a geração de empregos e de renda se a atual direção do BC não baixar os juros”, completou o sindicalista.

Mas o que eu, trabalhador, tenho a ver com isso?

Por Redação CUT/Texto: André Accarini

A taxa de juros é usada no mundo todo para combater a inflação. Mas esse mecanismo só funciona quando a inflação é causada por demanda, ou seja, porque a população está comprando mais do que é produzido e este não é o caso do Brasil, já que o consumo vem caindo porque o povo não tem dinheiro pra gastar e o endividamento das famílias batendo recorde.

É a partir da Selic que os bancos praticam seus próprios índices sobre empréstimos oferecidos a empresas e pessoas físicas, o cartão de crédito rotativo, as prestações da casa própria e de outros financiamentos. Como o crédito está muito caro as empresas também ficam sem condições de contrair empréstimos para expandir seus negócios e gerar empregos.

Como o Banco Central se tornou independente do governo federal, numa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com aprovação do Congresso Nacional em 2021, o atual governo não tem ingerência sobre as decisões do BC, apesar das críticas de Lula ao alto índice da taxa de juros. Uma pesquisa da Genial/ Quest apontou que 76% dos entrevistados dizem que o atual presidente acerta em combater os juros altos no Brasil.

Além de já pagarem caro aos bancos, a população perde ainda bilhões de reais anualmente em investimentos sociais porque o governo federal também paga pelos juros altos devidos aos empréstimos que possui com a venda de títulos públicos. Isso acontece porque cerca de 40% da dívida pública é indexada à taxa Selic.

Para se ter uma ideia de investimos sociais que poderiam ser feitos, a redução de apenas 0,5% da taxa de juros faria o governo ter à disposição mais R$ 17 bilhões, o que equivale a um ano de Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular.

Segundo artigo da economista Mônica de Bolle, da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ao subir a taxa de juros de 2%, no início de 2021, para 13,75%, em agosto de 2022, o Banco Central fez com que a despesa do governo com a dívida pública saltasse de 2% do PIB para 10% do PIB, ou de R$ 135 bilhões para R$ 920 bilhões por ano. A maior parte deste dinheiro (53,6%) vão para instituições financeiras e fundos de investimentos.

De maneira geral os juros altos travam a economia pois sem investimentos, a produção cai e o desemprego sobe.